Fledermäuse sind hochinteressante Tiere. Ihre faszinierendste Fähigkeit ist ihr außerordentlich hochentwickeltes Navigationssystem.

Das Echolotsystem der Fledermäuse ist von Wissenschaftlern in einer ganzen Reihe von Experimenten untersucht worden. Wir wollen auf den folgenden Seiten einen genauen Blick auf diese Experimente werfen, um den außergewöhnlichen durchdachten Konstruktionsplan dieser Tiere zu enthüllen.26

Beim ersten Experiment beließ man eine einzige Fledermaus in einem völlig abgedunkelten Raum. In einer der Zimmerecken wurde eine Fliege als Beute für die Fledermaus plaziert. Von diesem Augenblick an wurden alle Ereignisse in diesem Raum von Nachtsichtkameras gefilmt. Fast im selben Augenblick, als die Fliege losflog, bewegte sich die Fledermaus aus der anderen Zimmerecke rasch auf die Fliege zu und fing sie. Daraus konnte man schließen, dass die Fledermaus selbst in völliger Dunkelheit ein extrem leistungsfähiges Wahrnehmungssystem haben müsse. Aber beruhte es auf seinem Hörvermögen oder seiner Nachsichtfähigkeit?

Um diese Frage zu beantworten, wurde ein weiteres Experiment durchgeführt. In einer Ecke des gleichen Raumes wurden einige Raupen unter einer Zeitungsseite versteckt. Kaum freigelassen, verlor die Fledermaus keine einzige Sekunde, sondern riss die Zeitungsseite weg und fraß die Raupen. Damit war klar, dass ihre präzise Zielortung weder an ihrem Hörvermögen noch an ihrem Nachtsichtvermögen liegen konnte.

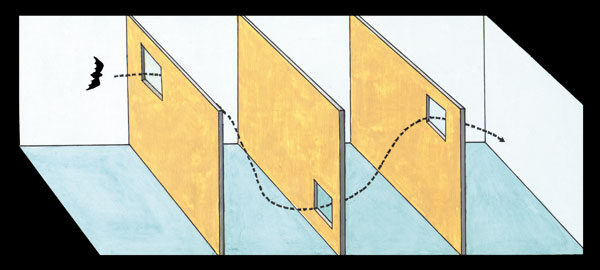

Fasziniert führten die Wissenschaftler ihre Experimente fort. Das nächste fand statt in einem langen Korridor, an dessen einem Ende eine Fledermaus und am anderen Ende eine Gruppe von Schmetterlingen plaziert wurden. Zusätzlich wurden einige Trennwände senkrecht zu den Seitenwänden installiert. In jeder davon befand sich ein Loch, groß genug, damit die Fledermaus hindurchfliegen konnte - allerdings an jeweils unterschiedlichen Stellen. Um hindurchzufliegen, musste die Fledermaus also im Zickzack fliegen.

Die Wissenschaftler beobachteten die anschließenden Ereignisse in dem pechschwarzen Korridor von dem Augenblick an, als die Fledermaus freigelassen wurde. Das Ergebnis war verblüffend: Die Fledermaus erkannte im Flug sofort und mühelos nicht nur, wo die Trennwände, sondern auch wo die Löcher waren, und sie verzehrte nach dem letzten Loch genussvoll ihre Beute.

Total verblüfft durch das, was sie beobachtet hatten, entschlossen sich die Wissenschaftler noch zu einem weiteren Experiment, um zu verstehen, was da geschehen war. Diesmal wollten sie herausfinden, wo die Grenzen der Wahrnehmungsfähigkeit der Fledermaus lagen. Zu diesem Zweck spannten sie im gleichen Korridor Stahldrähte mit einem Durchmesser von 0,6 mm vertikal beliebig im Raum. Und tatsächlich: Wieder schaffte es die Fledermaus, ihr Beuteziel zu erreichen, ohne auch nur ein einziges Mal diese Hindernisse zu berühren! Erst spätere Untersuchungen förderten zu Tage, dass diese phänomenale Zielortung mit einem nur Fledermäusen eigenen Echolotsystem zusammenhängt. Fledermäuse senden während ihres Fluges für Menschen unhörbare hochfrequente Töne aus, um alle Gegenstände in ihrer Umgebung orten können. Anhand des für Menschen ebenfalls unhörbaren Echos macht sich die Fledermaus eine Art "Landkarte" iher Umgebung.27 Auf diese Weise konnte sie auch die Fliege, die Raupen, die Schmetterlinge "sehen". Das Echolotsystem von Fledermäusen vergleicht ständig die ausgesandten Signale mit deren Echo. Durch die damit verbundene Zeitdifferenz zwischen Senden und Empfangen können Fledermäuse exakt die Entfernung zum jeweiligen Objekt "messen". Zum Beispiel im Experiment mit den Raupen am Fußboden hat die Fledermaus nicht nur die Raupen, sondern auch die Struktur des Raumes auf diese Weise exakt "vermessen" und geortet. Was den Raum betrifft, so hat natürlich auch er die ausgesandten Signale zurückprojiziert, wodurch die Fledermaus ihre Entfernung zum Fußboden bestimmen konnte. Die Raupe hingegen war der Fledermaus um 0,5 bis 1 cm räumlich näher als der Fußboden und bewegte sich dabei noch. Dadurch änderten sich natürlich auch die rückempfangenen Sendefrequenzen. Eben dadurch war es der Fledermaus ein Leichtes, die Raupe auf dem Fußboden zu lokalisieren. Und das Ganze mit einer Sendefrequenz von 20.000 Impulsen in der Sekunde! Und nicht etwa in Ruhestellung, sondern während des Fluges! Wer sich diese ungeheure Leistung vor Augen führt, kann nicht aufhören, dieses Wunder der Schöpfung zu bestaunen.

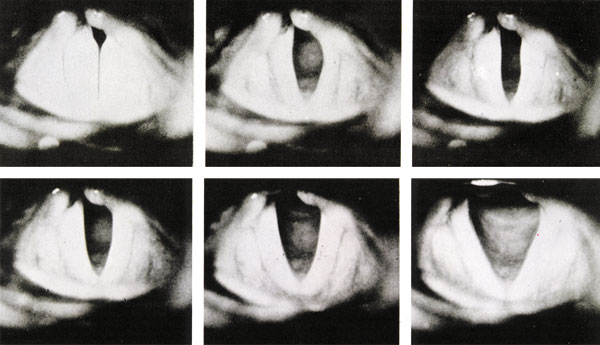

Experimente haben bewiesen, dass Fledermäuse selbst in absoluter Dunkelheit zielstrebig durch experimentell eingezogene Löcher in Trennwänden fliegen können.

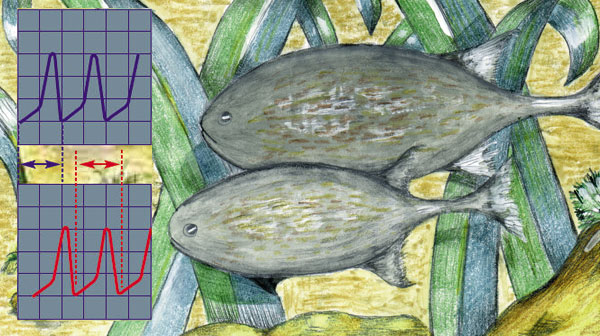

Ein weiteres erstaunliches Merkmal des Fledermaus-Echolotsystems ist die Tatsache, dass Fledermäuse nur die von ihnen selbst erzeugten Töne hören können. Das ihnen verfügbare Frequenzspektrum ist so schmal, dass dies eigentlich wegen des Dopplereffekts für sie Probleme verursachen müsste. Der Dopplereffekt besagt: Wenn Sender und Empfänger relativ stationär sind, empfängt der Empfänger die gleiche Frequenz , die der Sender emittiert hat. Wenn sich jedoch eines davon bewegt, differieren Sende- und Empfangsfrequenz. In diesem Fall kann es passieren, dass die Frequnz des Rückimpulses im Frequenzspektrum der Fledermaus nicht mehr wahrgenommen werden kann. Deshalb lebt eine Fledermaus ständig mit dem Risiko, zum Beispiel eine sich fort bewegende Fliege nicht mehr "hören" zu können.

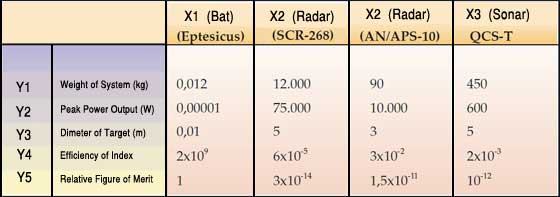

Das Echolotsystem der Fledermäuse zwecks Ortung ihrer Beute ist zigmal effizienter als menschliche Radar- und Sonarsysteme, wie das obenstehende Tableau veranschaulicht.

X1. Fledermaus

X2. Radar

X2. Radar

X3. Sonar

Y1. Systemgewicht (kg)

Y2. Spitzenenergie (W)

Y3. Zielobjekt (m)

Y4. Index Echolotungsleistung

Y5. Relative Leistungszahl

Aber selbst das ist für die Fledermaus kein nennenswertes Problem, weil sie ihre ausgesandten Sendefrequenzen in Richtung auf sich bewegende Objekte so modulieren kann, als wüsste sie alles über den Dopplereffekt. Wenn sie zum Beispiel eine sich von ihr wegbewegende Fliege lokalisieren will, sendet die Fledermaus die höchstmögliche Frequenz, damit sie bei der Rückprojektion in ihrem Wahrnehmungspektrum nicht "untergeht".

Wie aber erfolgt diese Modulation?

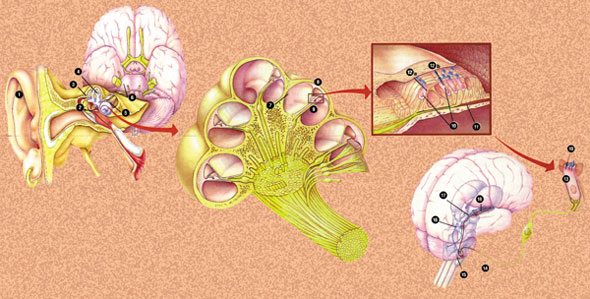

Im Gehirn einer Fledermaus gibt es zwei unterschiedliche Neuronenarten, die das ganze Sonarsystem kontrollieren: Eine davon ist auf Empfang programmiert, die andere darauf, die zum Senden benötigten Muskeln zu regulieren. Diese beiden Neuronenarten arbeiten jedoch so eng und synchron zusammen, dass selbst die kleinste Differenz beim Signalempfang die zweite Neuronenart alarmiert, um die Frequenzdifferenz sofort wieder auszugleichen. Auf diese Weise kann die Fledermaus ihre Frequenz jeweils ihrer Umgebung optimal anpassen.

Welche Folgen diese Erkenntnis des Fledermaus-Echolotsystems für alle evolutionistischen Erklärungsversuche dieses Phänomens hat, ist kaum zu beschreiben. Denn niemals ist es zu erklären mit darwinistischen Kategorien wie Zufall, Selektion, Anpassung oder Mutation, weil es einfach viel zu komplex ist. Nur das simultane Zusammenwirken aller Systemkomponenten einer Fledermaus ermöglicht ihr das Überleben, wie weiter oben schon beschrieben. Ein derart synchron funktionierendes und perfektes System des Überlebens kann nur das Werk Gottes sein.

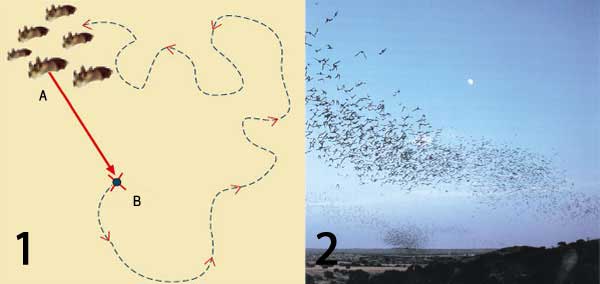

Aber die Forschung hat noch weitere erstaunliche Eigenschaften bei Fledermäusen entdeckt. Immer tiefer dringt sie durch ihre Entdeckungen in das Geheimnis der Schöpfung Gottes ein und lehrt uns, sie zu verstehen. Erst in den letzten Jahren haben einige Wissenschaftler folgendes Experiment gemacht:29 Um das Verhalten von Fledermäusen in einer bestimmten Höhle zu untersuchen, haben sie einigen der Tiere Sendegeräte eingepflanzt. Dadurch konnten sie beobachtet werden, als sie nachts die Höhle verließen bis zu ihrer Rückkehr. Alles wurde minutiös aufgezeichnet. Dabei stellten die Forscher fest, dass sich einige der Fledermäuse bis zu 70 km weit von der Höhle entfernt hatten. Am bemerkenswertesten war der Rückflug kurz vor Sonnenaufgang. Wo auch immer sich die Fledermäuse befanden, sie hatten keinerlei Problem, den Weg zurück zur Höhle zu finden. Woher aber wissen Fledermäuse, wo sie sich befinden und wie weit sie von ihrer Höhle entfernt sind?

Wir wissen es bis heute nicht genau. Die Wissenschaftler glauben nicht, dass ihr Echolotsystem ihr Verhalten beim Rückflug erklären kann. Denn Fledermäuse sind absolut lichtunempfindlich, weshalb die Wissenschaftler vermuten, dass die Fledermäuse noch über andere Orientierungssysteme verfügen - also noch weitere Wunderwerke in sich tragen.

1. Man hat herausgefunden, dass Fledermäuse sich in unterschiedliche Richtungen bewegen, sobald sie ihre Höhle verlassen haben. Aber immer finden sie den Rückweg zur Höhle, egal, wo sie sich gerade befinden. Wie sie das schaffen, ist wissenschaftlich noch immer unklar.

2. Die größte Fledermaus-Kolonie der Erde, mit einer Population von 50 Millionen Exemplaren, lebt in den USA. Diese Fledermäuse schaffen eine Fluggeschwindigkeit bis zu 95 kmh und fliegen bis zu 3050 m hoch. Die Kolonie kann im Flug sogar von einem Flugradar erfasst werden.

Aber selbst das ist für die Fledermaus kein nennenswertes Problem, weil sie ihre ausgesandten Sendefrequenzen in Richtung auf sich bewegende Objekte so modulieren kann, als wüsste sie alles über den Dopplereffekt. Wenn sie zum Beispiel eine sich von ihr wegbewegende Fliege lokalisieren will, sendet die Fledermaus die höchstmögliche Frequenz, damit sie bei der Rückprojektion in ihrem Wahrnehmungspektrum nicht "untergeht".

Wie aber erfolgt diese Modulation?

Im Gehirn einer Fledermaus gibt es zwei unterschiedliche Neuronenarten, die das ganze Sonarsystem kontrollieren: Eine davon ist auf Empfang programmiert, die andere darauf, die zum Senden benötigten Muskeln zu regulieren. Diese beiden Neuronenarten arbeiten jedoch so eng und synchron zusammen, dass selbst die kleinste Differenz beim Signalempfang die zweite Neuronenart alarmiert, um die Frequenzdifferenz sofort wieder auszugleichen. Auf diese Weise kann die Fledermaus ihre Frequenz jeweils ihrer Umgebung optimal anpassen.

Welche Folgen diese Erkenntnis des Fledermaus-Echolotsystems für alle evolutionistischen Erklärungsversuche dieses Phänomens hat, ist kaum zu beschreiben. Denn niemals ist es zu erklären mit darwinistischen Kategorien wie Zufall, Selektion, Anpassung oder Mutation, weil es einfach viel zu komplex ist. Nur das simultane Zusammenwirken aller Systemkomponenten einer Fledermaus ermöglicht ihr das Überleben, wie weiter oben schon beschrieben. Ein derart synchron funktionierendes und perfektes System des Überlebens kann nur das Werk Gottes sein.

Aber die Forschung hat noch weitere erstaunliche Eigenschaften bei Fledermäusen entdeckt. Immer tiefer dringt sie durch ihre Entdeckungen in das Geheimnis der Schöpfung Gottes ein und lehrt uns, sie zu verstehen. Erst in den letzten Jahren haben einige Wissenschaftler folgendes Experiment gemacht:29 Um das Verhalten von Fledermäusen in einer bestimmten Höhle zu untersuchen, haben sie einigen der Tiere Sendegeräte eingepflanzt. Dadurch konnten sie beobachtet werden, als sie nachts die Höhle verließen bis zu ihrer Rückkehr. Alles wurde minutiös aufgezeichnet. Dabei stellten die Forscher fest, dass sich einige der Fledermäuse bis zu 70 km weit von der Höhle entfernt hatten. Am bemerkenswertesten war der Rückflug kurz vor Sonnenaufgang. Wo auch immer sich die Fledermäuse befanden, sie hatten keinerlei Problem, den Weg zurück zur Höhle zu finden. Woher aber wissen Fledermäuse, wo sie sich befinden und wie weit sie von ihrer Höhle entfernt sind?

Wir wissen es bis heute nicht genau. Die Wissenschaftler glauben nicht, dass ihr Echolotsystem ihr Verhalten beim Rückflug erklären kann. Denn Fledermäuse sind absolut lichtunempfindlich, weshalb die Wissenschaftler vermuten, dass die Fledermäuse noch über andere Orientierungssysteme verfügen - also noch weitere Wunderwerke in sich tragen.

Zitteraale können bis zu 2 m lang werden und leben im Amazonas. Zwei Drittel ihrer Körperfläche sind bedeckt mit elektrisch geladenen Organen, die jeweils bis zu 6000 elektrische Plättchen aufweisen. Mit ihnen können diese Tiere eine Stromspannung von 500 Volt bei etwa 2 Ampere Stromstärke erzeugen. Das ist etwas mehr, als ein herkömmlicher Fernsehapparat benötigt.

Diese Fähigkeit zur Stromerzeugung wurde diesen Aalen verliehen sowohl zu Verteidigungs- wie auch Angriffszwecken. Ihre Feinde töten sie dadurch, dass sie bei deren Angriff elektrische Schläge austeilen. Ihre selbsterzeugten Stromschläge sind dabei so stark, dass sie Vieh über eine Entfernung von 2 m hinweg töten können. Der dafür verantwortliche "Stromgenerator" ist in der Lage, zu diesem Zweck innerhalb von einer 2-3000stel Sekunde zu reagieren.

Eine derartig starke elektrische Kraft in einem Tierorganismus ist ein weiteres, fast unglaubliches Beispiel für die Wunder der Schöpfung. Das dabei verwendete System ist weitaus viel zu komplex, um es durch eine schrittweise Evolution erklären zu können. Denn ein nicht voll funktionsfähiges elektrisches System könnte nie im Leben dem entsprechenden Lebewesen irgendeinen evolutionären Vorteil oder Vorsprung im Überlebenskampf verschaffen. Das bedeutet: Es muss als Ganzes und simultan durch einen Schöpfungsakt entstanden sein.

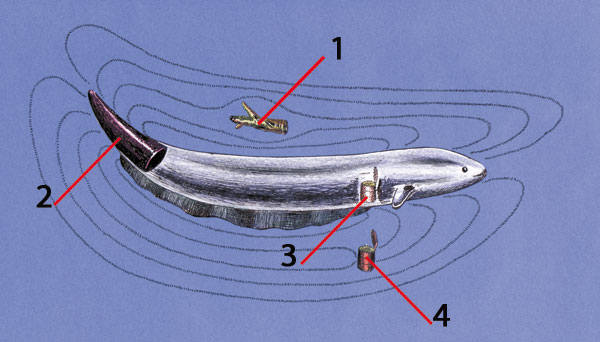

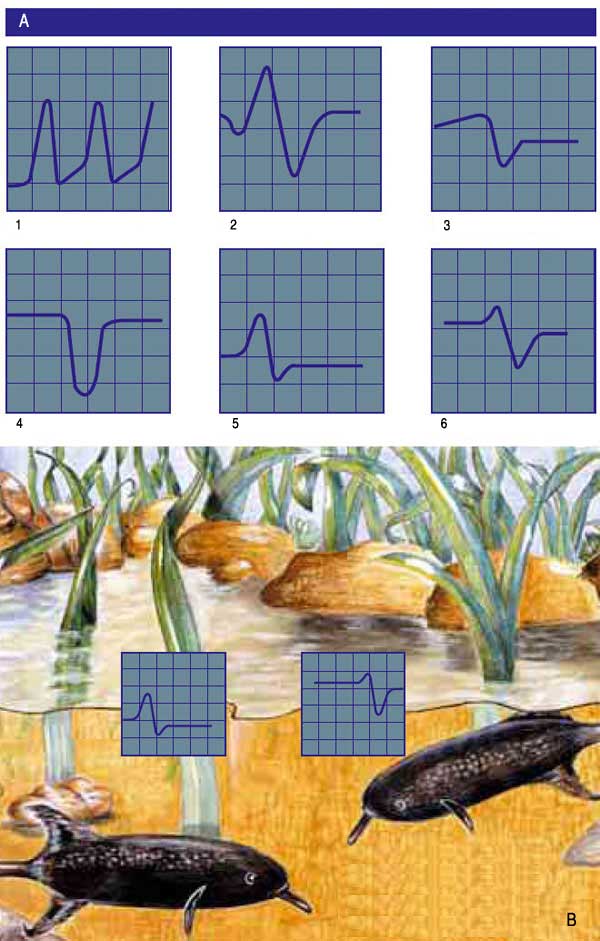

Außer Tieren mit "Elektrizität im Leib" gibt es auch noch Fische, die in ihrem Körper Stromspannungen von bis zu drei Volt erzeugen können. Da sie derart schwache Stromspannungen aber weder für Angriff noch Verteidigung verwenden - wofür dann?

1. Nicht leitendes Objekt

2. Elektrisches Bild

3. Elektrisches Organ

4. Leitendes Objekt

Ganz einfach: Sie verwenden diese schwachen elektrischen Impulse als ein Sensorensystem, das Gott ihnen auf ihrem Lebensweg mitgegeben hat.30

Diese Fische erzeugen elektrische Impulse in einem dafür vorgesehenen Organ in ihrem Schwanz. Diese Impulse werden über tausende von Poren auf ihrem Rücken ausgesandt und erzeugen vorübergehend ein elektromagnetisches Feld um den Fisch herum. Es wird von jedem Objekt in der Umgebung des Fisches gebrochen, wodurch sich der Fisch informieren kann über dessen Größe, Verhalten und Bewegungen. Der Körper des Fisches ist bedeckt mit Sensoren, die ähnlich funktionieren wie ein Radarsystem.

Kurz gesagt: Diese Fische verfügen über eine Art Radarsystem mittels elekrtischer Impulse, das die ganze Umgebung innerhalb des selbst erzeugten elektrischen Feldes permanent checkt. Wenn man bedenkt, welch technischer Aufwand für ein von Menschen entwickeltes Radarsystem nötig ist, kann man nicht genug staunen über dieses Wunderwerk der Schöpfung im Körper eines Fisches.

Im Körperinneren dieser Fische existieren unterschiedliche Arten von Sensoren. Ampullenähnliche Rezeptoren entschlüsseln die Niedrigfrequenz-Signale, die von anderen Fischen oder Insektenlarven ausgesandt werden. Sie sind derart hochsensibel ausgelegt, dass sie sogar das Erdmagnetfeld analysieren können - ganz zu schweigen von Beute- und feindlichen Raubtieren.

Diese ampullenähnlichen Rezeptoren können allerdings nicht die Hochfrequenzsignale des Fisches selbst wahrnehmen. Das ist Aufgabe von röhrenförmigen Rezeptoren. Sie registrieren die elektrischen Emissionen des Fisches und "kartieren" dessen gesamte Umgebung. Durch dieses System können die Fische miteinander kommunizieren und sich gegenseitig vor Angreifern warnen - sogar hinsichtlich Art, Geschlecht, Alter und Größe.

Gnathonemus Petersi

Jede der elektrischen Fischarten verfügt über eine arteigene Sendefrequenz. Auch innerhalb der eigenen Art gibt es unterschiedliche Frequenzen. Die allgemeine Kommunikationsstruktur jedoch bleibt im Wesentliche die gleiche. Manche Dinge sind individuell. Wenn zum Beispiel ein Fischweibchen über ein Fischmännchen hinweg schwimmt, nimmt sie das sofort zur Kenntnis und reagiert entsprechend.

Die selbsterzeugten elektrischen Impulse liefern auch Informationen über das Alter dieser Fische. Ein neugeborener Fisch zum Beispiel weist andere Merkmale auf als ein erwachsener Fisch - und zwar genau 14 Tage lang, bis sie ununterscheidbar werden. Das ist von großer Bedeutung für die Regulierung der Mutter- bzw. Vaterbeziehung des Fischjungen. Denn so kann ein Fischvater sein Fischjunges identifizieren und es notfalls sicher nach Hause bringen.

Einen Artgenossen lokalisiert ein Elektrischer Fisch

durch ausgesandte Signale.

Aber Fische können nicht nur hinsichtlich geschlecht und Alter miteinander kommunizieren. Bei all elektrischen Fischarten können lektrische Impulse Alarmsignale übertragen. Elefantenfische (Mormyridae) zum Beispiel senden normalerweise mit einer Frequenz von 10 Hz, was sie aber mühelos ausweiten können auf einen Frequenzbereich zwischen 100 und 200 Hz. In völliger Ruhestellunf sendet ein Elefantenfisch warnsignale an seinen Gegner - vergleichbar einem Menschen, der die Fäuste ballt, ehe er seinen Gegner damit angreift. Meistens reicht das aus, um den Gegner zu entmutigen. Wenn es doch zum Kampf kommt, geht der möglicherweise verwundete elektrische Fisch für etwa 30 Minuten auf "Funkstille" und versinkt wieder in der Bewegungslosigkeit. Und zwar, um sich für den Gegner vorübergehend unauffindbar zu machen. Ein weiterer Grund dafür ist, dass diese Fische dadurch vermeiden wollen, an irgendwelche Außenobjekte anzustoßen, weil sie solange "elektrisch blind" sind.

Was aber geschieht, wenn solch ein elektrischer Fisch in die Nähe eines anderen kommt, der die gleichen Signale aussendet? Verursacht dies eine wechselseitige Störung ihrer "Radarsysteme"? Denn das wäre eigentlich das zu erwartendes Ergebnis. Aber weit gefehlt. Beide sind nämlich ausgestattet mit einem angeborenen Abwehrmechanismus, der genau diese Konfusion verhindert. Experten nennen es kurz "Jamming Avoidance Response" oder JAR. Wenn nämlich ein Fisch den anderen trifft, ändern beide kurzerhand ihre Frequenzen, um jegliches Durcheinander zu vermeiden.

Fische, die elektrische Signale aussenden können, kommunizieren mit Hilfe dieser Signale mit Artgenossen. Da sie in Schwärmen leben, können sie ihre Frequenzen modulieren, um einen "Frequenzensalat" zu vermeiden. So können sie zwar ähnliche, aber unterscheidbare Signale aussenden.

Aus alldem geht überzeugend hervor, welch hochkomplizierter Mechanismus in einem elektrischen Fisch steckt. Durch die Evolutionstheorie sind sie nicht erklärbar. Selbst Darwin hat in seinem Werk Der Ursprung der Arten zugegeben, dass solche Dinge mit seiner Theorie nicht erklärbar sind, und zwar in einem Kapitel, das er überschrieben hat: "Schwierigkeiten der Theorie" 31 Seit diesen Zeilen haben allein schon die Erkenntnisse über elektrische Fische noch mehr Probleme für die Evolutionstheorie aufgeworfen, als Darwin selbst befürchtet hatte. Kein Wunder. Denn wie alle anderen Lebewesen auch, sind die elektrischen Fische nur ein Beispiel für die Vollkommenheit der Schöpfung Gottes und seiner unendlichen Weisheit.

|

| A. Unterschiedliche Signale, die von unterschiedlichen Fischarten aussandt werden. |

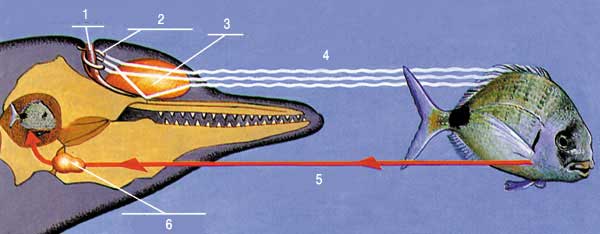

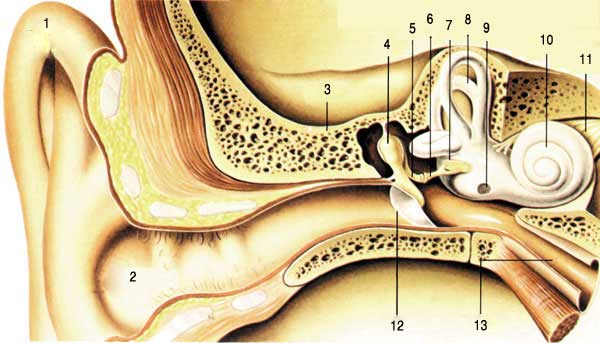

Ein Delphin kann unter Wasser in vollständiger Dunkelheit und über bis zu 3 km Entfernung hinweg zwei verschiedene Metallmünzen unterscheiden. Kann er so weit sehen? Nein, kann er nicht. Und kann es doch - und zwar mit Hilfe eines perfekt funktionierenden Sonarsystems in seinem Schädel. Mit dessen Hilfe kann er Form, Größe, Geschwindigkeit und Aussehen eines Objekts in seiner Nähe erkennen.

Es dauert allerdings einige Zeit, ehe Delphine lernen, diese Signale adäquat zu verwenden. Es dauert Jahre, bis ein heranwachsender Delphin so weit ist.

Ein ausgewachsener Delphin sendet Sonarwellen mit einer Frequenz von 20.000 Hz aus, die für Menschen unhörbar sind (siehe oben). Sie werden erzeugt vom Lappen, "Melone" genannt, an der Kopfstirnseite. Durch Kopfdrehungen können diese Signale in beliebige Richtungen gesendet werden. Sobald sie auf ein Objekt treffen, werden sie zurück geworfen. Der Unterkiefer der Delphine fungiert dabei als Rezeptor, der die Signale ans Gehör und von dort ans Gehirn weiterleitet, wo sie analysiert und interpretiert werden.

1. Stigmenfelder Hohlraum

2. Nasensäcke

3. Melone

4. Ultraschallwellen

5. Echo

6. Innenohr

Delphine benutzen ihr Echolotsystem aber nicht nur zur Erkundung ihrer Umgebung. Manchmal bilden sie beim Jagen Gruppen und stoßen dann dereart hochfrequente Signale aus, mit denen sie ihr Opfer soweit verwirren, dass es anschließend eine leichte Beute für sie ist. Ein ausgewachsener Delphin kann für Menschen bei weitem nicht hörbare Frequenzen von mehr als 20.000 Hz erzeugen. Der Prozess dieser Signalerzeugung vollzieht sich in mehreren Gehirnpartien. Mit dessen Hilfe kann ein Delphin seine Signale zielgerichtet senden, je nachdem, wie er seinen Kopf bewegt. Die so ausgesandten Signale werden zurückprojiziert, sobald sie auf ein Hindernis treffen. Der Unterkiefer des Delphins fungiert dabei wie ein Rezeptor, der die empfangenen Rücksignale an die Ohren weiterleitet. An beiden Seiten des Unterkiefers liegt eine dünne knochige Zone, die verknüpft ist mit einer fettartigen Substanz, durch die hindurch das Signalecho zu den Gehör-Bullae geleitet wird, einem großen Bläschen im Delphinschädel. Von hier aus werden die empfangenen Daten weitergeleitet ans Gehirn, wo sie ausgewertet und interpretiert werden. Über einen ähnlichen Mechanismus verfügen auch die Wale. Aufgabe der Lipide ist es, den Weg der empfangenen Signale, von denen sie durchlaufen werden, in unterschiedlicher Weise zu steuern und zu fokussieren. Jedes der Lipide hat eine bestimmte unterschiedliche Größe und Form, die sich unterscheidet von normalen Lipiden. Sie entstehen durch komplizierte chemische Prozesse, die verschiedene Enzyme benötigen. Dieses ganze Sonarsystem kann sich unmöglich sukzessive entwickelt haben, wie uns die Evolutionstheorie weismachen will. Wenn dem so wäre, hätten unmöglich Tausende von Delphin-Generationen mit einem Sonarsystem quasi "im Probelauf" überleben können. Das gilt aber nicht nur für die Lipide, sondern auch für alle damit verknüpften "Subsysteme" wie den Unterkiefer, das innere Gehörsystem und das "Diagnosezentrum" im Gehirn. Nur im Ganzen und im Zusammenwirken macht jedes davon einen Sinn. Unmöglich kann sich erst das eine, dann das andere entwickelt haben. Deshalb kann es nur ein weiteres Wunderwerk der Schöpfung Gottes sein.

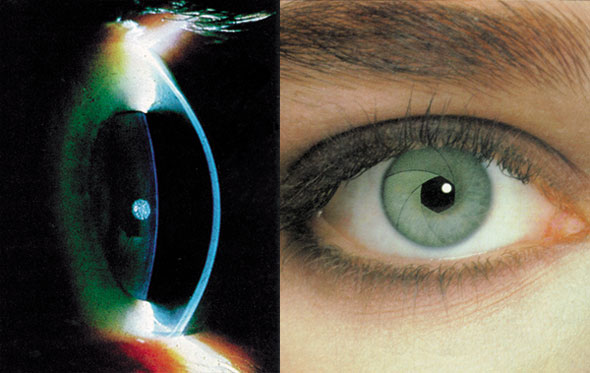

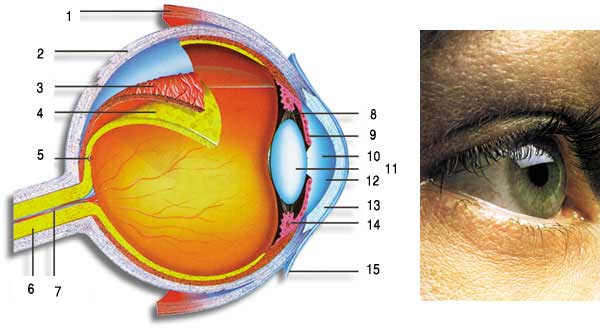

Wohl jeder hat es schon erlebt, dass man mit Bekannten zusammensitzt und sich dann irgendwann die Blicke verständnisvoll kurz treffen. Würden Sie glauben, dass ein solch kurzer Augenkontakt eine lange Geschichte haben kann?

Nehmen wir mal an, dass zwei Männer an einem Nachmittag sich irgendwo gegenüber sitzen. Trotz ihrer jahrlangen Freundschaft, haben sie sich eine Zeitlang gegenseitig nicht erkannt. Dann dreht sich einer von beiden in die Richtung des anderen, womit eine ganze Kette biochemischer Reaktionen beginnt: Das vom Körper seines Gegenübers reflektierte Licht trifft auf seine Augenlinsen mit einer Geschwindigkeit von 10 Trillionen Photonen pro Sekunde. Sie werden fokussiert durch seine Augenlinsen und wandern durch die Flüssigkeit in seinem Augapfel, ehe sie auf die Retina treffen. Über die Retina verteilt liegen etwa 100 Millionen Zellen, die man Zäpfchen und Stäbchen nennt. Den Stäbchen obliegt die Aufgabe, Licht und Dunkelheit zu unterscheiden, die Zäpfchen sind für die Farbwahrnehmung zuständig.

Die Cornea (Hornhaut) ist nur eines der 40 Subsysteme des Auges. Sie besteht aus einer transparenten Schicht genau an der Vorderfläche des Auges. Sie ist so lichtdurchlässig wie Fensterglas. Mit Sicherheit ist es kein Zufall, dass ein derartiges Gewebe, das sich sonst nirgendwo im Körper findet, sich genau an dieser Stelle befindet, nämlich an der Vorderfläche des Auges. Ein weiteres wichtiges Subsystem des Auges ist die Iris, die dem Auge seine Färbung verleiht. Sie liegt genau hinter der Cornea und reguliert die ins Auge dringende Lichtmenge, indem sie die Pupille ausdehnt oder zusammenzieht - es ist die kreisförmige Öffnung in der Augenmitte. Bei starkem Lichteinfall zieht sie sich zusammen, bei schwachem Lichteinfall vergrößert sie sich, um mehr Licht einzufangen. Man hat diese Konstruktion der Iris schon lange bei Fotogeräten angewandt, aber keines davon erreicht die Leistungsfähigkeit des Auges.

Je nach wahrgenommenem Objekt treffen unterschiedliche Lichtwellen auf unterschiedliche Punkte der Retina. Und jetzt kehren wir wieder zurück zu den beiden sich noch nicht erkannt habenden Freunden. Einige Gesichtszüge seines Freundes erreichen seine Retina in unterschiedlicher Lichtstärke zu anderen, zum Beispiel dessen Augenbrauen. Benachbarte Zellen auf seiner Retina jedoch registrieren die Lichtreflektion, die von der Stirn seines Freundes ausgeht. Auf diese Weise erfasst seine Retina in Sekundenbruchteilen alle Gesichtsmerkmale des anderen.

Das menschliche Auge ist ein faszinierendes Gesamtsystem, innerhalb dessen etwa 40 Subsysteme perfekt zusammenarbeiten. Wenn auch nur ein einziges davon nicht funktioniert oder fehlt, ist das ganze System nichts mehr wert. Wenn zum Beispiel nur die Tränendrüsen nicht funktionieren, trocknet das Auge aus und funktioniert nicht mehr. Das ganze System ist von einer irreduziblen Komplexität und kann niemals durch schrittweise Entwicklung entstanden sein, wie die Evolutionisten unverdrossen behaupten. Es muss als Ganzes in einem Moment entstanden sein, das heißt: erschaffen worden sein.

1. Oberer gerader Augenmuskel

2. Bindehaut

3. Arterien und Venen im Augapfel

4. Retina

5. Retina-Venen

6. Optische Nervenzelle

7. Retina-Venen

8. Ziliarmuskel

9. Iris

10. Pupille

11. Linse

12. Glaskörper

13. Cornea

14. Aufhängebänder der Linse

15. Bindehaut

Aber welche Art von Stimuli erzeugen diese Lichtwellen?

Diese Frage zu beantworten, ist zugegebenermaßen sehr schwierig. Aber sie muss gefunden werden, um das Wunder eines menschlichen Auges begreifen zu können.

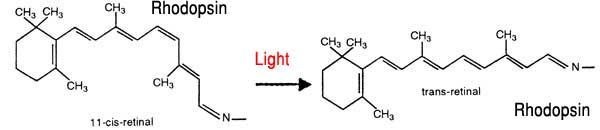

Sobald Photonen auf die Zellen der Retina treffen, lösen sie dort eine Kettenreaktion, eine Art Dominoeffekt, aus. Der erste Dominostein ist ein Molekül namens "11-cis-retinal", der photonen-sensibilisiert ist. Sobald es von einem Photon getroffen wird, ändert es seine Gestalt, was wiederum zu einer Gestaltänderung eines Proteins namens Rhodopsin führt, mit dem es quasi "kurzgeschaltet" ist. Das Rhodopsin wiederum verändert dann seine Form so, dass es eine Verbindung eingehen kann mit einem weiteren Protein in der Zelle namens Transducin.

Der erste Schritt beim Sehvorgang ist eine kleine Veränderung innerhalb der Struktur eines winzigen Moleküls namens 11-cis-Retinal, die wiederum eine Veränderung in einem größeren Protein namens Rhodopsin verursacht, mit dem es verbunden ist.

Light. Licht

Aber bevor das Transducin mit dem Rhodopsin reagiert, steht es schon in Verbindung mit einem weiteren Molekül namens GDP. Sobald das Transducin sich mit dem Rhodopsin verbindet, löst es seine Verbindung mit dem GDP-Molekül und nimmt Verbindung auf mit einem weiteren Molekül, dem GTP. Deshalb wird dieser ganze Wirkungszusammenhang "GTP-transducinrhodopsin" genannt.

Sobald er "steht", verknüpft er sich sehr schnell mit einem weiteren Zellprotein namens "phosphodiesterase". Dadurch wird es möglich, die Verknüpfung zu noch einem Protein, dem cGMP, zu kappen, was zu einer schlagartigen Reduzierung der cGMP-Konzentration in der Retinazelle führt.

Was all das mit dem Akt des Sehens zu tun hat? Erst die letzte Komponente innerhalb dieser Kettenreaktion liefert die Antwort. Der cGMP-Abfall in der Zelle beeinflusst die Ionen-Bahnen in ihr. Ionenbahnen sind eine aus Proteinen aufgebaute Struktur, die die Menge an Natrium-Ionen innerhalb der Zelle reguliert. Unter Normalbedingungen ermögliches es die Ionenbahnen den Natriumionen, sich innerhalb der Zelle zu bewegen, während ein wiederum anderes Molekül für den diesbezüglichen "Zellenhaushalt" sorgt. In anderen Worten: Wenn die Menge der cGMP-Moleküle sinkt, sinkt auch die Menge der Natrium-Ionen. Das wiederum bewirkt ein Belastungsungleichgewicht entlang der Membran, welche die mit den Retinazellen verknüpften Hirnzellen stimuliert, das auszusenden, was wir einen elektrischen Impuls nenen. Die Zellen transportieren auf diese hochkomplexe Art und Weise die Impulse ans Gehirn, wo eigentlich das "Sehen" erst stattfindet.

Zusammengefasst: Ein einzelnes Photon trifft auf eine Zelle und, vermittelt über eine chemische Kettenreaktion, diese Zelle erzeugt einen elektrischen Impuls. Dieser Stimulus wird durch die Energie des Photons, also die Lichtstärke, moduliert. Was das Ganze noch faszinierender macht, ist die Tatsache, dass all das in nur einer Tausendstelsekunde abläuft. Wieder andere spezialisierte Proteine innerhalb der Zelle versetzen anschließend die beteiligten Moleküle wieder in ihren ursprünglichen Zustand. Das Auge als Ganzes ist einem ständigen "Photonen-Bombardement" ausgesetzt, aber vermittels der chemischen Kettenreaktion im Auge wird jedes einzelne davon wahrgenommen.32

Obige Abbildung veranschaulicht die Biochemie des Sehvorgangs.

Die Symbole bedeuten:

RH=Rhodopsin,

Rhk=Rhodopsin Kinase,

A=Ariestin,

GC=Guanylate Cyclase,

T=Tranducin,

PDE=Phosphodiesterase.

1. Außensegment des Stäbchens

2. Kanal

3. Austauscher

4. Membranscheibe (Disk)

5. Photon

6. Cilium

7. Axonema

8. Außenmembran

Natürlich ist die Struktur des Sehprozesses noch viel komplexer als bisher dargestellt. Aber schon dieser kurze Überblick zeigt die fast unglaubliche Komplexität des ganzen Systems, das eigentlich einen Eintrag im Guinnessbuch der Rekorde beziehungsweise bei dessen Dominostein-Shows im Fernsehen verdient hätte. Dabei werden Zigtausende von Dominosteinen so exakt und strategisch hintereinander plaziert, dass nach dem Antippen des ersten Dominosteins der Reihe nach alle weiteren fallen. An manchen Stellen der Dominosteinkette sind dabei irgendwelche Apparate installiert, um notfalls ihr Fallen neu in Gang zu setzen, zum Beispiel eine Winde, die einen Stein zu einem anderen Ort transportiert, wo ein neuer "Fallprozess" in Gang gesetzt wird.

Natürlich glaubt bei diesen Domino-Shows niemand an eine zufällige Anordnung der Steine und Apparate. Denn zu offensichtlich ist, dass jeder Stein bewusst und geplant an genau dieser Stelle plaziert worden ist. So ähnlich ist es aber mit der chemischen Kettenreaktion im menschlichen Auge: Nicht einmal der Gedanke daran kommt bei seiner Untersuchung auf, der ganze hochkomplizierte Mechanismus könne nach dem Prinzip eines Zufallsgenerators funktionieren. Ein derartiges System des Sehens kann nur das makellose Werk der Schöpfung sein.

Der Biochemiker Michael Behe schreibt zur Chemie des Auges im Hinblick auf die Evolutionstheorie in seinem Buch Darwin's Black Box:

Heute, nachdem die Black Box des Sehens durchleuchtet worden ist, ist es nicht länger hinreichend für eine evolutionistische Erklärung des Sehvermögens, nur der anatomischen Struktur des menschlichen Auges Aufmerksamkeit zu schenken, wie es Darwin im 19. Jahrhundert tat, und wie es von seinen Propagandisten bis heute getan wird. Jede der anatomischen Strukturen und Bindeglieder, die Darwin so einfach und einleuchtend fand, beinhaltet hochkomplizierte chemische Prozesse, die mit wissenschaftlicher Rhetorik nicht zugekleistert werden können.33

Weiter oben haben wir bereits beschrieben, was alles innerhalb einer Retinazelle geschieht, sobald sie von einem Photon getroffen wird. Nun wollen wir uns der Frage zuwenden, was weiter geschieht, sobald das von dieser Zelle erzeugte "Bild" im Gehirn ankommt.

Auch in den von den Retina-Molekülen stimulierten Neuronen beginnt anschließend eine ähnliche chemische Reaktionskette. Sobald ein Neuron stimuliert worden ist, ändern Proteinmoleküle an seiner Oberfläche ihre Form. Dadurch wird die Bewegung der positiv geladenen Natriumatome blockiert. Diese Veränderung erzeugt einen Spannungswechsel innerhalb der Zelle, die in einem emittierten elektrischen Signal resultiert. Nach Überbrückung einer Entfernung von weniger als einem Zentimeter erreicht dieses Signal die Spitze einer Nervenzelle. Aber zwischen jeweils zwei Nervenzellen liegt ein winziger "Abgrund", den das Signal überspringen muss, was nicht ganz einfach ist. Gelöst wird es durch bestimmte chemische Stoffe, die das Überspringen ermöglichen. Sie ermöglichen den Transport über ein Viertel oder Vierzigstel eines Millimeters. Auf diese Weise wird der elektrische Impuls von Zelle zu Zelle "weitergereicht", bis er endlich ins Gehirn gelangt.

Dort gelangen sie schließlich in den Wahrnehmungsteil der Cortex des Gehirns. Sie besteht aus übereinander gestapelten Regionen, die jeweils etwa 2,5 mm dick sind und insgesamt eine Fläche von 13,5 qm bilden. Jede dieser Regionen beherbergt etwa 17 Millionen Neuronen. Die 4. Region ist zunächst zuständig für den Impulsempfang. Nach einer ersten "Grobanalyse" schickt dieser Teil der Cortex die eingehenden Daten weiter an andere Regionen zwecks "Weiterverarbeitung", wobei jedes Neuron ständig Signale des anderen empfangen kann.

Auf diese Weise entsteht in der Cortex des einen Freundes das Bild des anderen. Aber dieses Bild muss erst noch mit den Gedächtniszellen verknüpft werden, was ebenfalls kein großes Problem darstellt. Dabei wird nicht die kleinste Kleinigkeit übersehen. Darüberhinaus stellt sich das Gehirn beim Vergleich sofort zum Beispiel die Frage: "Warum sieht der heute blasser aus als sonst?" - wenn dem anscheinend so ist.

Es geht um gleich zwei unterschiedliche Wunder, die innerhalb von weniger als einer Sekunde geschehen. Wir nennen sie "sich sehen" und "sich wiedererkennen".

Ein optischer Eindruck setzt sich zusammen aus Hunderten von Millionen Photonen, wenn er das Gehirn eines Menschen erreicht. Dort wird er durchgearbeitet und mit dem Gedächtnis verglichen, ehe ein Wiedererkennen überhaupt möglich ist..

Eine Begrüßung folgt auf ein Wiedererkennen. Die Reaktionszeit der Gedächtniszellen bis zur Begrüßung beträgt weniger als eine Sekunde. Sobald sich jemand nach dem Wiedererkennen entschlossen hat, "Hallo!" zusagen, senden seine Gehirnzellen an die Gesichtsmuskeln den Befehl "Lächeln!" aus. Dieser Befehl wird ebenfalls über Nervenzellen übertragen und löst dann eine ganze Reihe komplizierter Prozesse aus.

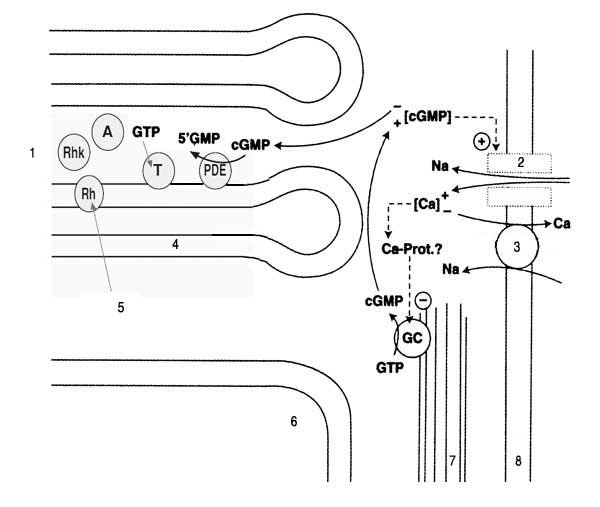

1. Aurikel

2. Äußerer Gehörgang

3. Schläfenbein

4. Hammer

5. Amboss

6. Steigbügel

7. Ovalen Fenster

8. Bogengänge

9. Rundes Fenster

10. Gehörschnecke

11. Vestibularnerv

12. Trommelfell

13. Eustachische Röhre

Aufgabe der Aurikel ist es, Schallwellen zu sammeln und in den Hörkanal zu leiten. Die Innenseite des Hörkanals ist mit Zellen und Härchen bedeckt, die eine dicke wachsähnliche Substanz absondern, um das Ohr vor äußeren Schmutzteilchen zu schützen. Am Ende des Hörkanals kurz vor dem Mittelohr liegt das Trommelfell. Dahinter liegen drei Knöchelchen, die Hammer, Amboss und Steigbügel heißen. Die Eustachische Röhre reguliert die Höhe des Luftdrucks im Mittelohr. Am hinteren Ende des Mittelohres liegt die Cochlea, die akustisch extrem sensibel und mit einer Spezialflüssigkeit gefüllt ist.

Gleichzeitig wird der Befehl "Grüßen!" an die Stimmbänder, die Zunge und den Unterkiefer ausgegeben, wodurch wieder andere Muskeln aktiviert werden. Sobald die zur Begrüßung notwendigen Laute den Mundraum verlassen haben, werden sie von Luftmolekülen an die Ohren des Adressaten transportiert. Die Ohrmuscheln fangen die Schallwellen in der Luft auf, die sich mit einer Geschwindigkeit von 6 m pro einer fünfzigslten Sekunde auf sie zubewegt haben.

Und Er ist es, der euch Gehör,

Augenlicht und Verstand und Gemüt gab.

Aber nur wenige wissen Dank!

(Sure 23:78 – al-Mu'minun)

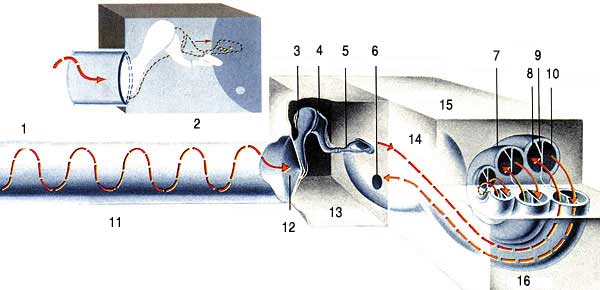

Allein schon die komplexe Struktur des Ohres ist ein derartiges Wunderwerk, dass es die evolutionistische Erklärung mit "Zufallsketten" glatt widerlegt. Der Prozess des Hörens ist nur möglich durch ein bewundernswertes hochkomplexes System. Zunächst werden die Schallwellen durch die Ohrmuschel gesammelt (1), ehe sie auf die Ohrtrommel treffen (2). Dadurch werden die Knöchelchen im Mittelohr zum Vibrieren gebracht (3). Dabei werden sie in mechanische Vibrationen umgewandelt, die das sogenannte "Ovale Fenster" (4) zum Schwingen bringen, wodurch die Flüssigkeit in der Cochlea in Bewegung gerät (5). Hier werden die mechanischen Vibrationen in Nervenimpulse umgewandelt, die durch die Vestibularnerven ins Gehirn selbst gelangen (6). Allein schon die Vorgänge innerhalb der Cochlea sind hochkomplex. Innerhalb der Cochlea verlaufen Kanäle, die mit einer Flüssigkeit gefüllt sind (7, siehe Abbildung in der Mitte). Der sogenannte Schneckengang (8) enthält das Cortische Organ (9, siehe Abbildung ganz rechts), dem eigentlichen Hörorgan. Es setzt sich zusammen aus "Haarzellen" (10). Die Vibrationen in der Cochlea-Flüssigkeit werden zu diesen Zellen transportiert durch die Basilarmembran (11), wo sich das Cortische Organ befindet. Es gibt zwei Arten von "Haarzellen" - die inneren (12a) und die äußeren (12b). In Abhängigkeit von den eingehenden Tönen, vibrieren beide Arten unterschiedlich, wodurch es uns möglich wird, wahrgenommene Geräusche zu unterscheiden.

Die äußeren Haarzellen (13) konvertieren wahrgenommene Geräuschvibrationen in elektrische Impulse und leiten diese weiter an die Vestibularnerven (14). Dann treffen die Daten aus beiden Ohren zusammen im oberen Ovalen Fenster (15). Die im Gehörgang involvierten Organe sind folgende: Untere Hügel (16), innerer Kniehöcker (17), und auditorischer Kortex (18).34

Die blaue Linie innerhalb des Gehirns zeigt den Verlauf für hohe, die rote Linie für niedrige Frequenzen. Beide Cochleas in unseren Ohren senden Signale an beide Gehirnhemisphären.

Somit wird klar, dass das System unseres Hörvermögens sich zusammensetzt aus verschiedenen penibel aufeinander abgestimmten Subsystemen, von denen jedes nur in Bezug auf das andere einen funktionalen Sinn macht, und umgekehrt das ganze System funktional von dem Zusammenwirken aller Subsysteme abhängig ist. Ein solches ausgeklügeltes System kann nie und nimmer sukzessive entstanden sein, weil es nur als ganzheitlicher Wirkungszusammenhang funktioniert. Also kann dias Wunderwerk Ohr nur ein Werk der Schöpfung Gottes sein.

Von der im Inneren der Ohrmuscheln vibrierenden Luft wandern die Schallwellen tiefer in das Mittelohr und bringen dort die 7,6 mm breite Ohrtrommel ebenfalls zum Schwingen. Von dort werden sie weitergeleitet zu drei kleinen Knöchelchen im Mittelohr, die sie als mechanische Vibrationen bis ins Innenohr übertragen. Dort wiederum erzeugen sie Wellen in einer Flüssigkeit innerhalb einem schneckenförmigen Organ namens Cochlea.

1. Schallwelle

2. Äußerer Gehörgang

3. Hammer

4. Amboss

5. Steigbügel

6. Ovales Fenster

7. Cochlea (Gehörschnecke)

8. Bogengang

9. Ductus cochlearis (Schneckengang)

10. Scala tympani

11. Außenohr

12. Trommelfell

13. Mittelohr

14. Druckwelle

15. Knochen

16. Innenohr

Die drei Knöchelchen im Mittelohr fungieren als eine Art Brücke zwischen dem Trommelfell und dem Innenohr. Sie sind durch Gelenke miteinander verbunden und verstärken die Schallwellen, die dann an das Innenohr weitergeleitet werden. Die Druckwelle, die durch den Kontakt des Steigbügels mit der Membran des ovalen Fensters verbunden ist, bewegt sich durch die Cochlea-Flüssigkeit hindurch. Die dadurch "angeschlagenen" Sensoren initiieren den eigentlichen Hörprozess.

Innerhalb der Cochlea werden die ankommenden Klanggeräusche differenziert. Und zwar mittels Fäden mit unterschiedlicher Dicke, ähnlich wie die Saiten einer Harfe. Und wie bei einer Harfe auch, werden je nach der Klangfrequenz des Begrüßungswortes zuerst die dünneren oder dickeren "Saiten" der Cochlea zum Schwingen gebracht. Schließlich erreichen Tausende von unterschiedlichen Vibrationen die Gehörnerven.

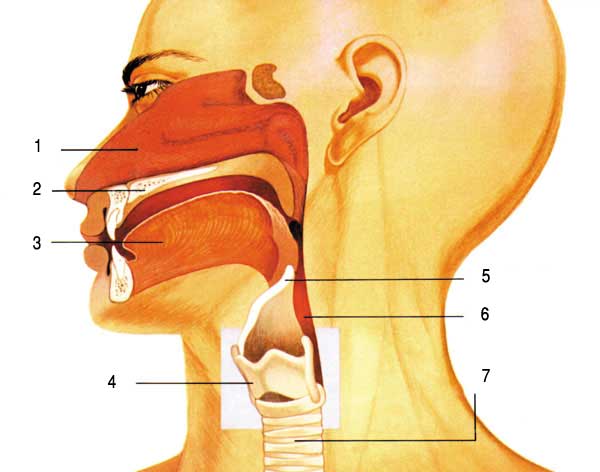

Erst in den Gehörnerven wird die Begrüßungsformel "Hallo!" in ein elektrisches Signal transformiert und ans Gehirn mit seinem Gehörzentrum weitergeleitet. Dort sind dann die meisten der trillionenfachen Neuronen damit beschäftigt, die eingegangenen Daten zu beurteilen und zu bewerten. Auf diese komplizierte Weise nimmt der Adressat schließlich die Begrüßung seines Gegenübers zur Kenntnis und kann sie erwidern. Der Sprechakt selbst wird vollzogen durch die perfekte Synchronisation Hunderter von Sprechmuskeln innerhalb von Sekundenbruchteilen. Der im Gehirn geformte Gedanke der Antwort wird in Sprache umgesetzt, und zwar durch Signale an alle betroffenen Sprechmuskeln vom Sprachzentrum des Gehirns aus, Broca´s Region genannt.

1. Nasenhöhle

2. Gaumen

3. Zunge

4. Schildknorpel

5. Epiglottis (Kehldeckel)

6. Speiseröhre

7. Trachea (Luftröhre)

Um Sprechen zu ermöglichen, müssen nicht nur die Stimmbänder, die Nase, die Lunge und die Luftröhre harmonieren, sondern auch das all diese Organe unterstützende Muskelsystem. Beim Sprechen erzeugte Laute entstehen dadurch, dass Luft durch die Stimmbänder streicht.

Zunächst muss dafür die Lunge "heiße Luft" bereitstellen, denn sie ist qausi das Rohmaterial des Sprechaktes. Grundschema dieses Mechanismus ist das Inhalieren von sauerstoffreicher Luft in die Lunge. Das geschieht durch die Nase. Von dort strömt sie durch die Trachäen bis in die Lunge. Dort wird der Sauerstoff von den Blutzellen absorbiert. Übrig bleibt dabei Kohlendioxid, das über die Lunge wieder aus dem Organismus ausgeschieden wird.

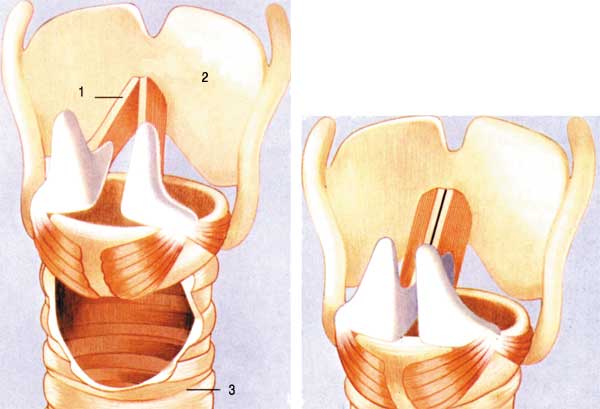

Bei ihrem Austritt strömt die vorher eingeatmete Luft im Rachen- und Mundraum über die Stimmbänder. Sie ähneln winzigen Vorhängen, die man auf- und zuziehen kann mittels kleiner Knorpel, an denen sie befestigt sind. Bis zum Beginn des Sprechaktes sind die Stimmbänder in der Position "offen". Während des Sprechaktes werden sie "zugezogen" und durch die ausströmende Luft zum Schwingen gebracht. Die Individualität einer Stimme hängt davon ab - je enger die Stimmbänder zusammenstehen, desto höher ist die Tonhöhe.

Indem sie durch die Stimmbänder strömt, wird die exhalierte Luft vokalisiert und tritt über Mund und Nase nach außen. Die jeweilige Sprechmodulation wird dabei durch Mund- und Nasenstruktur des betreffenden Menschen mitbeinflusst. Weiterhin bewegt sich dabei die Zunge hin zum Gaumen und wieder zurück, und ständig verformen sich die Lippen im Sprechakt. All das erfordert natürlich eine ganze Menge an Muskelbewegungen in kürzester Zeit.35

Dann endlich kann der eine Freund das Begrüßungswort des anderen hinsichtlich seiner Klangmodulation mit seinem Gedächtnis vergleichen und feststellen, ob sie ihm vertraut ist. Damit ist der Akt des Erkennens und Begrüßens vollzogen.

1. Stimmbänder

2. Schildknorpel

3. Trachea (Luftröhre)

Die Stimmbänder bestehen aus flexiblen Knorpeln, die an Muskeln des Skeletts befestigt sind. In Ruhestellung der Muskeln sind die Stimmbänder geöffnet (links). Beim Sprechakt schließen sie sich (unten). Je dichter sie stehen, desto höher ist die Tonhöhe.

All das findet statt, während sich zwei Freunde treffen und sich begrüßen. Alle Prozesse, die dabei in ihnen ablaufen, laufen mit unglaublicher Geschwindigkeit und Präzision ab, deren sie sich überhaupt nicht bewusst sind. Wir sehen, hören und sprechen, als ob es die einfachste Sache der Welt wäre. Aber in Wirklichkeit ist all das nur möglich durch Systeme und Prozesse, die unglaublich komplex sind.

Die Arbeitsweise von Stimmbändern wurde mit Hochgeschwindigkeitskameras fotografiert. Alle oben abgebildeten Positionswchsel finden in weniger als einer Zehntelsekunde statt. Sprechen können wir nur durch die perfekte Konstruktion unserer Stimmbänder.

Sie stecken so voller unvergleichlicher Beispiele für einen Göttlichen Plan, dass sie durch die Evolutiontheorie auch nicht ansatzweise erklärt werden können. Die Ursprünge des Sehens, Hörens und Denkens können niemals durch den blinden Glauben der Evolutionisten an "Zufallswirkungen" erklärt werden. Im Gegenteil: Alles weist unmissverständlich darauf hin, dass sie Werke der Göttlichen Schöpfung sind. Dass dass wir Menschen den Wirkungszusammenhang all dieser Systeme und Prozesse nicht wirklich verstehen können, beweist die unendliche Weisheit und Macht Gottes, der all dies aus dem Nichts geschaffen hat. Im Quran fordert uns Gott auf, dies zu bedenken und dafür dankbar zu sein:

Und Gott hat euch aus den Leibern euerer Mütter als ganz und gar Unwissende hervorgebracht. Doch Er gab euch Gehör und Gesicht, Verstand und Gemüt, damit ihr dankbar wäret. (Sure 16:78 – an-Nahl)

In einem anderen Vers heißt es:

Und Er ist es, der euch Gehör, Augenlicht und Verstand und Gemüt gab. Aber nur wenige wissen Dank! (Sure 23:78 – al-Mu'minun)

26. J. A. Summer, Maria Torres, Scientific Research About Bats, Boston: National Academic Press, September 1996, Pp. 192-195.

27. Donald Griffin, Animal Engineering, San Francisco, The Rockefeller University - W.H. Freeman Com., Pp. 72-75.

28. Merlin D. Tuttle, "Saving North America's Beleaguered Bats", National Geographic, August 1995, P. 40.

29. J. A. Summer, Maria Torres, Scientific Research About Bats, Pp. 192-195.

30. For Details on This System Refer To: W. M. Westby, "Les Poissons Électriques Se Parlent Par Décharges ", Science Et Vie, No. 798, March 1984.

31. Charles Darwin, The Origin of Species, The Modern Library, New York, Pp. 124-153

32. Michael Behe, Darwin's Black Box, New York: Free Press, 1996, Pp. 18-21.

33. Michael Behe, Darwin's Black Box, P. 22.

34. Jean Michael Bader, "Le Gène De L'oreille Absolue", Science Et Vie, Issue 885, June 1991, Pages 50-51.

35. Marshall Cavendish, The Illustrated Encyclopaedia of The Human Body, London, Marshall Cavendish Books Limited, 1984, Pp. 95-97.